前言:跨越亿万年的历史时空,在最古老的原始大陆上,一对沉寂和沉积于地层亿万年的化石,诉说着中华民族繁衍生息的这块神奇土地一亿四千万年的深度历史。从原始的恐龙的世界,到史前人类的文明曙光,从茹毛饮血、战天斗地的我们中华文明的祖先,到中华文明几千年的繁衍生息、包罗万象。跨越时空的对话,龙文明的内涵和外延,都将在这对沉默了亿万年的鹦鹉嘴龙化石口中得到新的升华。

五、上善若水 厚德载物

皇天后土,泽披万物。天不以其高傲视万物,地不以其厚鄙弃千类。世间万事万物,都离不开天时地利,高天厚土给我们带来空气、阳光、水分、土壤等所有动植物赖以生长、生存的先天条件,居功至伟,但从不居功自傲,以图回报。

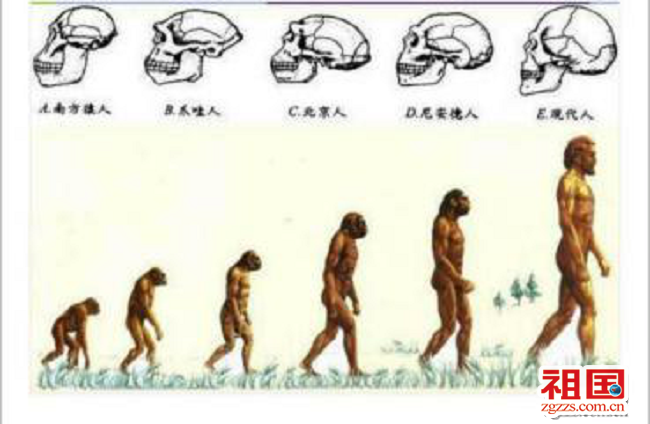

我们龙族当初能成为地球霸主是天地的造化,现在演化成石,也是遵循了自然定律。所以我常怀感恩天地之心、敬畏自然之心!作为地球亿万年地质和生命进化史的见证者,更作为华夏五千年辉煌历史文化的见证者,我非常敬重你们勤劳和勇敢的智慧!见证了劳动既创造了人类,也成就了人的创造力的智慧与人类文明,劳动几乎是伴随着人类的诞生而诞生,是力拓从纯粹的动物自然性中脱变,不断演进社会性与自然性统一体的“特质基因”。

见证了你们的先祖智慧创造了以粗制(打制)石器为主的旧石器时代,发展到以精制(磨制)石器为主的新石器时代,石器时代勤劳的华夏民族(熟食增智)创造工具,猎取食物;识别稻麦,原始耕种;遍采草药,医治疾病等,令血脉得以绵延,民族得以壮大,在如午夜般黑暗的原始时代,看到了令人赞叹华夏文明的曙光!

见证了中华民族的祖先在劳动实践中开发智慧,承先启后,不断探索,不畏艰难,勇于拓荒,以创造生产力、创造文化、创造科学、创造智慧(人工智能),来力拓提高劳动效率,助推生产力发展,创造了光耀夺目的华夏文明,发现了宇宙万物有所不同却又相通,彼此依赖,和谐生存,利用人与自然存在的交互感应,把人的情感意愿投射到客观存在的事物,以人与神兽交互感应“起兴”驭“人通神明”创造了华夏民族独特的传统文化。人类学家研究发现,距今一万多年前,人类驯化了稻、麦、牛、羊等。

在此基础上,经过卓绝探索,进行天文观测,逐步摸索了大自然规律,精确掌握了农业时间,创造出原始农业、畜牧业和蚕丝业,支撑并促进了人类的生存和发展。中华大地上的先民们,用劳动实践和睿智思维叩开了“古天文学”,以房宿距星作为连接点,而把七宿星依次连缀,无论选用什么连缀方式,其所呈现的形象,都与卜辞金文的象形“龙”字完全相同,原来“龙”字本身就是一幅星图。

无数个日日夜夜遥望星空,对每天飞临头顶的“龙星”进行观测,完成了时空定位,“二十八宿”为观测天文、划分九州、确定农业时间,提供了理想坐标,将其按方位分为“东宫苍龙”“西宫白虎”“北宫玄武”“南宫朱雀”,与北斗栓系,再与北极对应,因地球自转和公转,周天运行,成为观象授时的坐标体系。

“古天文学”在东亚这片热土上成为中国文化之源,踏上数千年不间断的文明征程。农历二月初二的“龙抬头”是中国民间传统的“春耕节”“农事节”“春龙节”。“龙抬头”在农历二月初二,当日黄昏,太阳西没之后,龙星东升于地平线,万物复苏!“龙星”的运行位置,向人们提示着春生、夏长、秋收、冬藏。夏天作物生长,龙星舒展于南方夜空;秋天庄稼收获,“龙星”于西方坠落;冬天万物闭藏,龙星潜伏于地平线下;春天农耕开始,“龙星”从东方再次“抬头”。如此春夏秋冬,年复一年,周而复始的轮回不断,由于“龙星”对精确掌握农业时间极端重要,后来又成为统治者最重要的观测对象。从而不断演绎“龙星”象征皇权,臆造了“真龙天子”,运用天地造化的“龙星”助力于农事,助力于社会管理。以智创大陆“农耕文明”来力拓生存的创举,使龙族后裔一代又一代更好的传承,赋予“龙的传人”美誉。即使在社会发展高度现代化的当今,如果在你们手上“四体不勤、五谷不分”,丢失了不该丢失的民族文化的根本,那就有辱“农耕文明”的后裔,以至于数典忘祖而斯文扫地,愚不可及。

“天时”力拓生存,自然必有“地利”,水在地球上是最丰富的存在,地球表面71%的面积被水覆盖,水的总量约为13.6亿立方公里。水既孕育了地球上的生命,还无私奉献供给赖以生存的营养,所以,水是生命之源,不仅在于她孕育了生命,更在于她是生命进化和发展不可或缺的元素。

几千年前,老子就在《道德经》中讲:“上善若水。水善利万物而不争,处众人所恶,故几于道。居,善地;心,善渊;与,善仁;言,善信;政,善治;事,善能;动,善时。夫唯不争,故无尤。”其意是:最崇高的品性就像水一样,造福万物而不争名利。处于人们不愿处的地方,洁身自好。

“居善地”。水的特点润下放低身段,自居卑下,保持谦和的心态,一刻不停地、毫不犹豫的奔向低洼之处,不与万物争高低;启迪做人的智慧要像水那样甘居下位,低调做人。

“心善渊”。水的本质是清明宁静,古语有云:盛德在水。水从来不受任何外来物的影响,它急速运行时可以混杂夹带着泥沙砾石,但一停下来,就慢慢澄清了,回归它本来的面目;它可以包容很多的无机盐和矿物质,但当它升华(蒸发)的时候,它又回到无上的纯净;人的心境要像水那样深沉渊默而有深度。

“与善仁”。水对任何物体都是很“仁爱”,瓦砾和宝玉都可以跟着它一起去旅行,它绝对不会厚此薄彼;参天的大树和卑微的小草它都愿意去滋润,既不趋炎附势,也不故作清高;待人要像水那样友爱仁善。

“言善信”。水是土地之血气,如筋脉在广袤的土地上流通。水能创造天地间最美妙的声音,也是最变化莫测的声音,但是每种声音都符合它的身份;它可以是春雨式的“润物细无声”,可以是小溪的“潺潺”,可以是河流的“哗哗”,也可以是大海的呼啸,听其声可知其形,这就是“信”;内外一致,表里如一,既不虚张声势,也不矫情伪饰;人说话做事要像水那样准时有信、诚实守信。

“政善治”。水遵循“道”的地理环境来走自己的路,无论东西南北,还是直行蜿蜒,它都依据地势而为,绝对(没有私心杂念)不越轨私奔;它忠贞不渝、坚贞不屈、坦坦荡荡奔向低洼,不考虑气派和面子,宽数十里也行,窄几米也行,既可以在地上走,也可以在地下行,甚至不考虑最终是奔向大海还是奔向沙漠,但绝不会自动自发地去趋吉避凶;做人要像水那样能上能下、能屈能伸,心态保持平衡。管理社会、治理国家要像一碗水端平那样,保持公平稳定。

“事善能”。水的功能最多。它可以滋润干涸的土地,可以溶解蜜糖咸盐,也可以清洗污秽,可以冲刷泥淖,可以是一滴救命的“甘露”,也可以“攻坚强者莫之能胜”;世间万事万物哪个能离开水呢?如果没有水,哪一物能够生存呢?人要像水那样,最大地发挥自己特有的效能。

“动善时”。水最善于抓住时机,与时俱进。春天万物复苏、萌生,需要一定的水,它就来了;夏天万物生长壮大,需要大量的水,夏季的雨水是四季最多的;秋天万物气息收敛,生机转入种子需要适量的水,相应降水就减少;冬天万物闭藏,生机封固于内需要较少的水,天就不怎么降水,即使降水也不流动(雪),留待来春地气回暖、万物复苏时再用。人要像水那样把握时机,区别对象,积极给与,尽其所能。

所以,你们要以水的品德(七善)来修身养性,感恩天地,敬畏天地,敬重和弘扬优秀传统文化,像高天厚土那样默默奉献,不求回报,砺炼包容天下的胸襟和气度。

六、民胞物与 天人合一

有了天时地利,还须人和。人(或人类)是自然界万事万物中的一员,人与天地万物同气连枝,与宇宙星汉共同组成宇宙这个统一体,人类属于宇宙的一部分,宇宙也包含着人类。彼此之间你中有我,我中有你,相互作用而不可分割,这就是民胞物与,天人合一之道理,这种思想最先发端于北宋儒学大家张载。张载认为,天是你们的父亲,地是你们的母亲,人都是天地所生,禀受天地之气而成性,其在宇宙间是很藐小的,和万物一样生存于天地之间;阴阳二气构成了人的身体,“太虚”之气规定了人善良的本性;天下的人都是同胞兄弟,人与人均应兄弟相待,天地间的人和物都是同伴朋友,对万物也应像对人一样去关爱。

人生最终的价值在于觉醒和思考的能力,(自然性与社会性的统一),而不只局限于生存。在物质文明高度发达的今天,人类最古老的思考和智慧是永远不会过时的,智慧、思考和真理是永恒的,文化历久才能弥新,文明演进才能进步。

劳动创造了人类,智慧(思考)创造了人类文明,人类从动物的蒙昧中脱颖出来,从纯粹的自然性中完全蜕变,成为世界的主宰,地球文明的缔造者,更成为具有“特质基因”的社会性与自然性的统一体,中华大地的古人类在劳动实践中开发智慧,创造了文字文明,逐步形成了属于华夏民族特有的传统文化。

《礼记·冠义》说“凡人之所以为人者,礼义也。”“道德仁义,非礼不成”“礼以顺天,天之道也。”这是立人的根本。以至仁、至诚、至道的情怀,以天地万物为一体,就会合礼顺天,“兴”之所在,“天人合一”以此“道”和彼“道”,还“致中和,天地位焉,万物育焉。”《中庸》告诫你们:如果人人摆正自己的位置,担负起该负的责任,你们在发露自己的喜怒哀乐之情时,不从“自我中心”出发,力争各个方面都做得恰如其分,恰到好处,不引发出许多不必要的矛盾冲突。这样,天、地、人的位置就摆正了,万事万物就都能健康成长、化育发展。

天下大道,源自中华,古为今用,泽披天下。中华先哲们的哲学思想体系,即使在今天看来,依然熠熠生辉,历久弥新。这是中华文明的密码,更是中华文明之根。子思的“以道制欲,中正平和”观点,孟子的“仁民爱物”思想,张载的“民胞物与”精神,王阳明的“一体之仁”……都是对天地人的伟大感悟和境界,不管是现在还是未来都是你们(每个人)与自然万物平等相处的和谐人生观、价值观、道德观,也是你们每个人如何才能取得成功的人文智慧与安身立命之学!为天地立心(仁),为生民立命(教),为往圣继绝学(理),为万世开太平(治)。

七、刚健有为 自强不息

诚然,很多人对世界的认识,很难达到形而上的“道”,只能看到形而下的“器”。我返璞归真的形态,向你们展现了远古世界的风格与强大的生命之美;我情窦初开的美形,向你们呈现了万物之母、天地之根。现在尽管我已没有生命意识,但在你们心中还是“龙的传人”的特殊载体。

可我多少有些遗憾,总有那么多人无法勘读我的“心迹”,看不透我无形的精神和灵魂。我先于你们人类亿万年落户地球,我的化石是你们文物中的神物,天赋超能为心灵梦根祈福,其人文内涵非同一般,我蕴藏在形而上的“道”义,更绽放出“自强不息、精诚团结”传统文化的起源与精髓,折射出我生命绚烂时的无私奉献、无畏牺牲、同生死共患难的精神求索与寄托!

中国人自称“龙的传人”,其实龙是中华民族顶礼膜拜的图腾。龙是传说中的神异动物,为百鳞之长。常用来象征祥瑞,是中华民族最具代表性的传统文化之一。龙形的特点是“九似”:“角似鹿、头似驼、眼似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛”。是中国古人对多种动物和天象融合创造的一种神物,是众灵虫之长,时而潜入深渊,时而露于云端,诡异多变,神力无边;能呼风唤雨,有祥瑞之气,消灾造福。其实,这不过是你们把自我情感、愿望与意志投射到所崇拜、敬畏的自然神力,而臆造的“神龙”,实质是祖先对自然力的神化和升华;后来逐步演绎成为神奇而又神秘的,炎黄子孙共同敬仰、顶礼膜拜的氏族图腾;再后来,龙形特征越来越多,更加丰富威武,演绎象征皇权而臆造了“真龙天子”;这样的臆造更多的是强化统治而已。龙是中华民族的图腾,具有强大能力的精神象征,是优秀历史文化的传承和标志,是信仰载体和民族团结的情感纽带。

虽然鲜活有形的龙已自然载道成化石,但无形的龙的精神却活在每个人的心中,并将精诚团结、自强不息、刚健有为的精神融于骨、化于心,给生存的勇气,添前进的力量,不断演绎,文化成华夏民族独特的“精神基因”。

亿万年前,我们龙族为“地球霸主”,所向披靡;亿万年后,我们一对双龙化石绽放出“刚健有为,自强不息”精神,激活爱国者的爱国心而凝心聚力,汲取正能量自然减少患得患失之心念,拯救因“龙的传人”特质和“龙根传人”正能被诡异私利的贪恋之心所淹没而难以彰显的自性仁爱之心。当然,这并不代表我们这一对双龙化石有多灵验与神奇。关键是,你们不忘根本,正心忏悔,开启智慧,制造“龙根传人”新引擎、新动力,开拓人类生存、和平合作、共赢发展、开放包容的平台,共创人类命运共同体,使源于中国的“龙的传人”成为人类生存发展的和平使者。

试问,你们在分享东方与西方的神话故事的解读比较中,发现了什么?在西方神话里,火是上帝赐予的,在希腊神话里,火是普罗米修斯偷来的,而在中国神话里,火是燧人氏钻木取火,从自然规律中发现和掌握来的!这就是中西文明的差异。

无论是“大禹治水”“愚公移山”“夸父追日”还是“后羿射日”“精卫填海”“刑天舞干戚”甚至“劈山救母”等神话无不绽放出华夏民族自强不息、坚韧抗争的意志、风采。每个民族的神话都有自己的烙印,但除了华夏民族,从没有任何一个民族的神话里有战天斗地的英勇抗争。老子有言“天地不仁,以万物为刍狗”,意在提醒人们“要生存,就得靠自己,不能靠苍天”,要在逆境中不断奋斗,冲破上天对人类发展的阻挠,而最终达到“人定胜天”!这比“神爱世人”听起来残酷,但确实是血淋淋的现实。这些口口相传的神话故事,绝不是故事那么简单,也不是“怪力乱神”这么简单,更不是“新奇独特”如此肤浅,传说故事背后体现了实实在在的先民与天斗、与地斗、与兽斗的斗争精神。

虽然每一种文明在初期都是有神论,但唯独中国的文明不畏惧神,也许正因为华夏的先民们理解了老子的那句话,所以从不把生存的希望寄托于神的眷顾,成长了中华民族应对危机的意识、经验与能力。勤劳、智慧是中国人的强项,这么努力的民族怎么会陷入危机被危机击垮呢?中国人是全世界唯一具有既为过去人活着,又为将来人活着,从来不为一个人活着,也不为这辈子活着的民族性格。除了中国先祖还有谁会为子孙后代积累这么多财富,你也找不到任何一个民族像中国人这样,既感到自己对自己的前人有责任,又感到自己对自己的后人有责任。虽然活得很累很辛苦,但是恰恰因为这样中华民族才能够真正得以延续。事实上,勇于抗争,敢于挑战不可能,应对危机,不怕输,更不服输,自强不息,这才是中华民族的精神内涵与信仰。无论学习“金蝉定律”的勤奋脱变,还是坚守“竹子定律”的自强励志,还是践行“荷花定律”的坚持不懈,以及自省“人善若水,人心如碗”等,这都是自强不息,刚健有为的自觉践行。(作者:张冠宇 缪新华)

(责任编辑:赵娜)