暖暖的太阳,照着一脸肃穆的我。脚下,是枯藤覆盖的天中山,身子斜倚的是那块冰凉的石碑。就是在这样一个寂静的氛围里,我在细细品尝着天中山的悲壮与凄美。

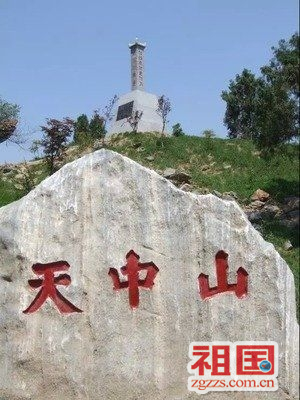

天中山位于汝南县城北,是一座人工堆砌的“上土下石、高丈余”的小土山。它没有华山的怪石奇峰,也没有庐山的云海溪流,但是,它却因与唐代大书法家颜真卿的人生轨迹有着密不可分的关系而赢得世人的景仰。

在中国书法发展史中,颜真卿是一位成就卓著的书法家,同时,还是一位名垂史册的忠孝节义之士。这里,就不得不说起他与天中山的渊源。唐末安史之乱后,华夏疆土,藩镇割据,时有李希烈、吴元济等公然叛唐,拥兵蔡州(今汝南),兴兵作乱。从代宗末岁起,历德宗、顺宗、宪宗三朝,为乱39年。公元七八三年(德宗四年),天子李适命太子太师颜真卿,奉谕入蔡州,宣慰李希烈。当时,颜真卿已经年过古稀,可是,当诏书一下,他立即怀揣圣旨,带着几名随从,赶着马车由京城出发敬覆圣命。

颜真卿到了蔡州,会见了李希烈,宣读了皇上圣旨,并陈述了逆顺祸福,劝其悬崖勒马,归顺大唐。当时,李希烈纵容亲兵养子一千余人,纷纷冲上前来,个个手拿尖刀,围着颜真卿谩骂不止,摆出要杀他的架势。颜真卿早把生死置之度外,凛然质问道:“尔辈如此,意欲何为?!”李希烈见威吓不住,遂喝退众人,请颜真卿驿馆安歇,并设宴款待。

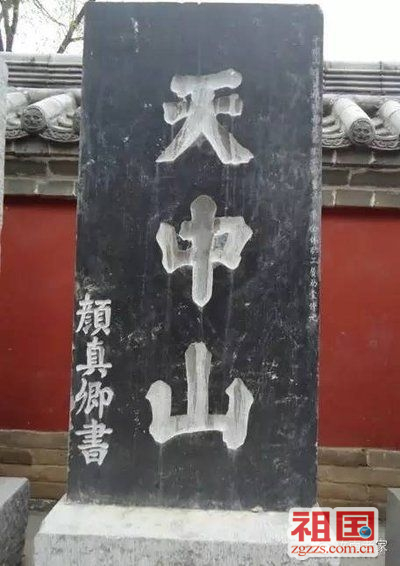

在宴席上,李希烈谄笑着对颜真卿说:“唐室将终,我将即位,正好太师到来,真是天赐良相啊!”颜真卿一听,拍案而起,怒声呵斥说:“什么良相不良相!我已年逾古稀,难道还会受你的利诱,做叛臣贼子吗!”说罢,拂袖而去。 李希烈见“软”的不行,又来“硬”的,就把颜真卿囚禁天中山的龙兴寺。颜真卿料到自己难免一死,便自作遗表、墓志、祭文,并为天中山书写了碑帖,以示国家一统,中州岂可分裂之意,表达了尽忠朝廷誓死不屈的决心。

李希烈见颜真卿死不屈节,就派部将景臻假传圣谕,去龙兴寺诱杀颜真卿。那是一个乌云遮天的夜晚,景臻来到龙兴寺,大呼:“颜真卿接旨!”当颜真叩谢圣恩后,景臻接着念道:“敕旨下,赐卿死!”颜真卿赶忙回奏:“老臣身陷蔡州,叛贼未平,有负皇恩,罪当死。但不知使者何日从长安而来?”景臻随口答道:“我乃部将景臻,奉大楚皇帝诏书,从大梁而来。”颜真卿如梦初醒,腾地站起身来,破口大骂:“李希烈乃叛臣贼子,还敢下什么诏书?!”景臻只得把事前准备的白绫长带,往颜真卿面前一摔,狞笑而去,颜真卿拾起白绫长带,毅然自缢于天中山畔长青树下。

就在颜真卿死后三十三年,也就是八一七年的一个风雪交加的夜晚,大将李愬率兵一举攻占蔡州,活捉了叛乱节度使吴元济。这时候,龙兴寺的一位和尚,把珍藏的颜真卿遗墨献了出来。蔡州的黎民百姓为了纪念这位高风亮节,为国捐躯的大书法家,就在蔡州城内修建一座颜鲁公祠,并把他生前亲书的“天中山”三个雄浑刚健的大字,刻在石碑上,立在天中山下。从此,天中山和天中山碑便名扬华夏。

关于颜真卿之死,许多史学家和书法家感到莫大悲哀,认为颜真卿之死有些冤枉。因为,据史书记载,当年颜真卿“正气立朝,刚正有礼”,为奸相杨国忠所不容,至德宗朝又为权臣卢杞所恶。卢杞明知道淮西节度使李希烈势强气盛,正处于不可一世之时,谁若去劝降,无异于狼口投羔羊!但是,卢杞偏偏出于个人之恩怨,向皇上进言,推荐颜真卿以羸弱之躯,孤身入狼穴劝降李希烈。此举的后果,对于卢杞来说,他心里是再清楚不过了。

拂去历史的云烟,我有一种认为,颜真卿的选择,应该是他终结生命的最好方式。试想,他如果留在长安,卢杞及其党羽定会再加迫害;即使不被卢杞之流所害,身为太子太师的他,也难免卷入皇族残酷的争斗中,或无故遭殃,或死不瞑目;即便是辞官回家自然消亡,又怎能有此视死如归之气节?况且,中国历史上将缺少一幅气贯长虹的书法作品,也将缺少一页轰轰烈烈的华彩篇章。所以,颜真卿走出了繁华的京城,远离了世俗的污浊,却以书法家的睿智在天中大地上找到了生命永恒的归宿!

【作者简介】王新立,男,长期在县政府机关从事文秘工作,业余时间坚持文学创作,先后在国家及省市百余家报刊发表各类文学作品1000余篇(首),公开出版个人散文集《荷花塘畔的足迹》《远逝的乡韵》《亲近您,汝南》《在汝之南》计4部。其创作的报告文学、散文等文学作品,连续三届荣获驻马店市政府文学艺术成果奖、第四届河南省报告文学奖、第五届奔流文学奖。现为鲁迅文学院河南省首届高研班学员、中国报告文学学会会员、中国诗歌学会会员、河南省作协会员、汝南县专业技术拔尖人才、汝南县作家协会主席。

(责任编辑:宋志娇)