秦至汉末的四百多年,为我国书法艺术的全盛期,各种书体已日臻完善,诸体具备。汉以后,从书法意义上说,新的书体不再有所创造,只是书法风格的形成、书法兴衰的问题而已。而汉代的书法成就,在书法史上是至今尚未超越的至高巅峰。

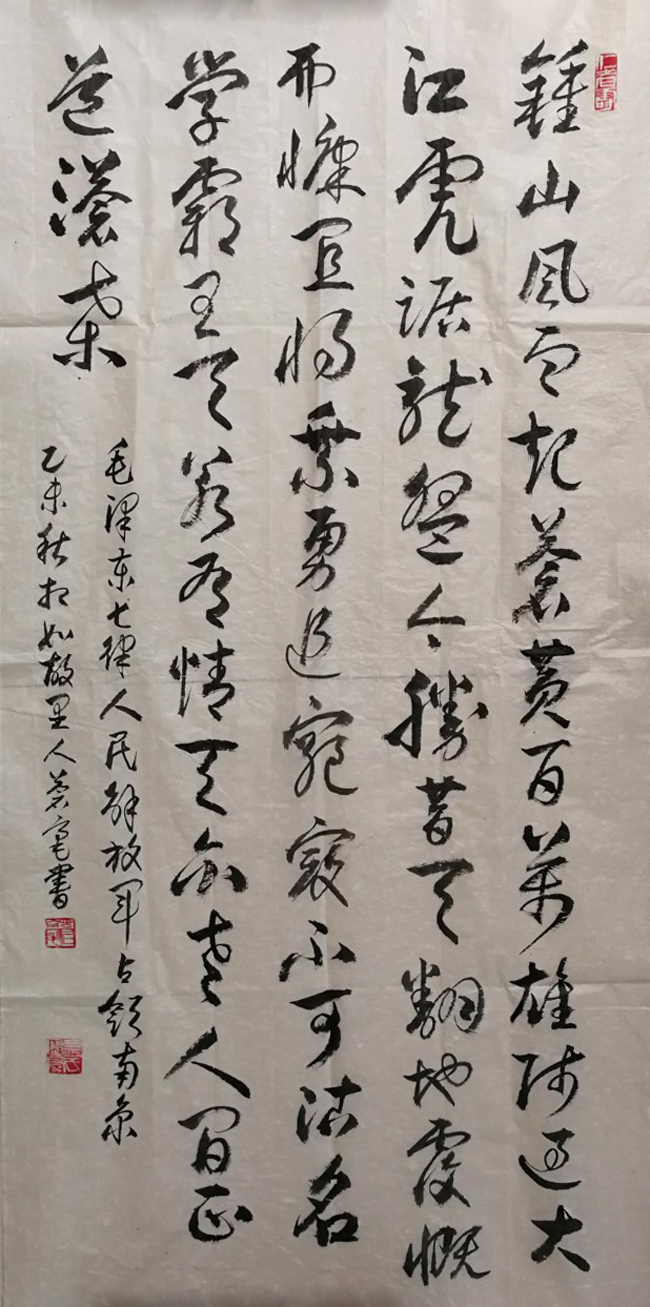

孟先生在书法临摹中对“众美毕具”的作品表达出来十美,即“雄浑、朴厚、遒丽、野逸、清健、奇纵、高古、整肃、奕扬、俊朗”孟先生诸体皆擅,都是“源于自性的审美倾向,崇尚单纯与朴素”和“旨在跨越式、立体式的继承其(汉魏以上)艺术风貌,遥接浑朴、高古之气”的结果,是其对书法的独到理解,独有的精神内涵所在。

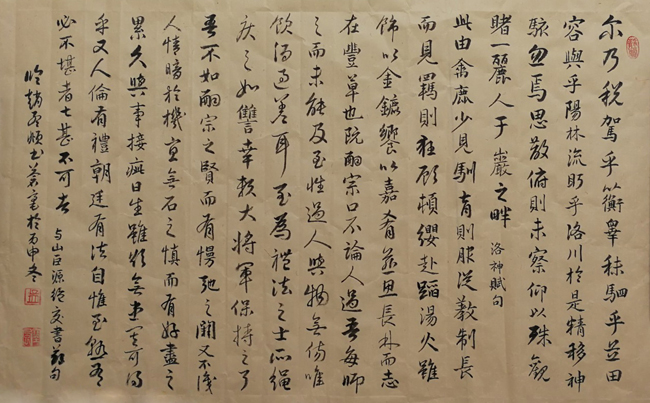

塞风先生碑贴并重,博采兼综,熔于一炉。他的作品中,你能看到《郑文公碑》、《石门铭》、《二爨》、《崔敬邕》的影子,你能找到《始平公》、《张猛龙》、《张墨女》的书体元素,你能触摸到《前秦广武将军碑》、《泰山金刚经》等六朝碑刻的章法脉络,你能体味到《石门颂》、《尚博碑》、〈〈乙瑛碑》、《封龙山颂》的书写笔法,你能憬悟到《西狭颂》、《衡方碑》、《尹宙碑》、《孔宙碑》等汉碑的神韵。草书《十七贴》的用笔,章草《月仪贴》、《出师颂》的奇趣,无不闪现于塞风先生书作笔画之间。对于书法“创作”,他有一段很有意思的话:“今日称之谓美术、书法创作,在过去称之谓画画、写字。创作二字是新名词,包含着西方人的思维因素,我总觉得它与中国的传统文化艺术的实际状况有距离。创作二字在很大程度上包含有科技意识和制作成分,需要先构图设计,修改草样,然后按定稿式样制作出来。用这样的方法产生出来的作品,科学成分就多一些。而中国的艺术,特别是书法就不是这样,一幅作品的产生往往是抒情达意式的,无间心手,忘怀楷则。因而书法史上最杰出的作品《兰亭序》、《祭侄稿》都不能用创作二字来准确说明,而用一个‘写’字来说明确最为贴切。

创作有始造、制作之意,写有移情、传达之意。书法作品用创作来产生,其后果必然导致(影响)作者去追求作品的外在形式,较少关心作品中所注入作者的真性情。书界也有人提出书法作品形式至上,展览至上的观点,究其根源与强调书法的创作意识、制作行为是有很大关系的。既然‘写’字已完整准确地道出了书法作品的产生过程,为什么还要用‘创作’二字去误导青年呢?难道使用‘创作’二字就一定会使书法作品的学术品位提高么?”纵观孟先生的书法作品,就充分显现出他这种不尚经营雕琢,字里行间流淌真挚情感的美学特点。

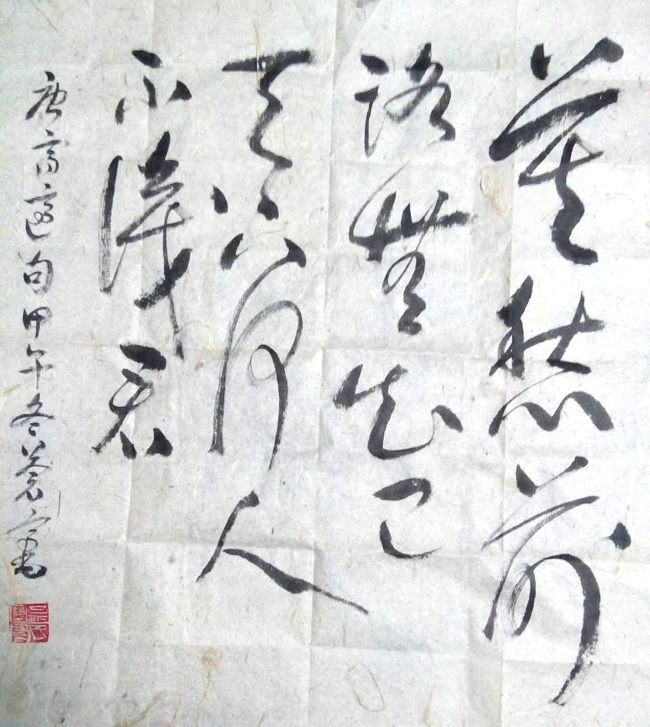

“既知险绝,复归平正”、“以平常心,写平常字”。孟塞风先生摹作中,体现出书者有意地进行自我调整,遵循复归内敛中和之道。在各种关系网笼织的当今社会中,能远离种种的喧嚣,摆脱时人的习气,耐得住寂寞,以古为师,不为世风书风所染,在书坛中占一席之地,提笔畅怀,谈何容易,更是何等的可贵!孟先生对碑帖浸淫尤深,按照他自己的说法是“碑贴临着上瘾”。综观他的书作,都呈现苍茫浑朴、姿态横溢、意包千古、精采发越、率真质朴的新气象。“透过刀法见笔法”,他在书写时,舍弃运笔过程中的小动作,求得线条质感、质性的优化,使线条变得更加“单纯”,让线条“变”得玩味无穷,让线条“说话”。这与当今所谓的“大家”用笔矫揉造作、无病呻吟者,泾渭分明,高低自见。孟先生的临帖,结体端凝、方整雄伟、风姿朴茂、笔法遒雅、力满势足,如风吹仙袂,别饶意趣。

所摹上述作品,用笔圆劲浑朴、放逸无拘、点画挺朗、笔姿凌厉、峻整超逸,在洒落天成、纵横开阖、跌宕起伏的结体中,时时透露出质朴率真、潇洒自在的野鹤闲鸥之趣。再看看孟先生为自己书斋题字等作品,无不呈现的是古典书法正大、高古的气象。如果要寻觅作品中承运了何碑、何人的技法,恐怕早已是冰释于水,从有法进入到了无法的自由王国了。因为他心有“北斗”,他始终走的是一条正道,是一条通向和走出书法那博大精深艺术之殿的光明大道。他众“香”齐集,把充满活力的“香气”,洒向了书法艺术金光灿灿的大道上。书法是文人的事,因而只有学问深邃的人,才能写出典雅与渊茂;书法是中华民族的传统文化,因而只有熟知中国文史、善于把握传统的人,才能足踏正道,学有所成;书法是艺术中事,因而只有才情卓绝、感悟力强的人,才能意深格高;书法是吃功夫的事,因而只有耐得寂寞又勤勉精进的人,才能大成”凡此种种,塞风先生兼备。经过多年潜心淬炼,其书艺日渐成熟。对当前青年书学坚持正确的书风会有促进作用”。(本文作者系中国地方政府管理研究所副所长董英豪)

(责任编辑:周金玉)