全球变暖警钟长鸣,二氧化碳过量排放导致环境问题日益凸显,冰川消融、降雨线变迁、极端气候频发、海平面上升的危机步步紧逼,对人类的可持续发展构成了深远威胁。当人类文明在工业化的高速路上疾驰,巨量二氧化碳(CO₂)的排放成为悬在可持续发展头顶的达摩克利斯之剑。在此背景下,中国提出“双碳”(“碳中和”和“碳达峰”)目标,一场关乎文明存续的减排与产业升级战役已然打响。而在这场战役的科技前沿,二氧化碳捕集与地质封存(CO₂ Capture, Utilization, and geological Storage, CCUS)被称为实现碳中和的“托底技术”——它如同为地球构建一座无形的碳监狱,将工业排放的CO₂永久囚禁于地层深处。

中国科学院武汉岩土力学研究所魏宁研究员,正是这一领域的执剑破局先锋。他长期扎根于岩土材料多相渗流机理与CO₂地质封存领域(CO₂ Geological Storage),深耕岩土材料多相渗流机理与CO₂地质封存研究近20载,从孔隙尺度多相渗流实验与模拟到国家尺度的减排路径规划,构建起一套贯通基础理论、技术装备与工程应用的完整体系。其研究聚焦于CO₂地质封存的多相渗流-力学-化学耦合规律、CCUS系统评估方法开发及关键技术研发,在碳咸水层封存、深井监测、多相流体取样等领域形成系统性创新成果。他的科研生涯,是中国CCUS技术从跟跑到并跑的缩影,更是“双碳”发展战略落地为科技行动的生动诠释。

破题:碳锁岩层问前路

“任何一项新技术的推广都是一场全面竞争,唯有不懈创新与细节完善才可能取得胜利。”魏宁常以此言自勉。这位1978年出生于湖北当阳的科学家,自2001年于武汉大学岩土工程硕博连读,到2006年获得武汉大学岩土工程博士学位后,投身中国科学院武汉岩土力学研究所,便一头扎入CO₂地质封存的世界。他始终致力于在此领域探索与创新,从跟踪国际知名学者到国内本领域排头兵,每一步都凝聚着他对科技研发的执着追求与不懈努力。

魏宁的研究聚焦于CO₂地质封存的多相渗流-力学-化学耦合规律,旨在揭示这一复杂过程中的科学奥秘。他深知要实现碳中和,必须解决CO₂捕集与地质封存的核心命题——如何高效与安全地将CO₂封存于地下?同时确保封存地质体的长期稳定性与安全性。要将年百万吨级气体注入地下,既要“注的进、封得住”,又要控制单位成本。相较于欧美澳等国依托大型克拉通海相沉积盆地的封存条件,中国碳封存适宜场地以陆相碎屑岩地层为主,具显著沉积非均质性,且处于构造活动频发区,断裂系统密集发育,致使规模化封存工程面临更复杂的地质挑战。

为此,魏宁带领团队,从基础理论出发,深入探索多相渗流机理,为CO₂地质封存提供了坚实的理论支撑。魏宁的破局之道始于一套独创的“多尺度评估体系”。他和团队开发了从孔隙-岩心-场地-盆地尺度的全流程分析工具,首次构建了覆盖企业-行业-国家层级的CCUS系统评估框架。这一体系整合“工程-地质-地理-经济-社会-政策”多维度、多种类与多精度的大数据与相应算法驱动的CCUS系统评估框架,可实现基于现有数据的高精度评估咸水层、油田的封存潜力与成本曲线,为企业、行业等不同主体开展CCUS决策体系赋能。研究揭示:中国陆上理论与有效封存容量高达2.5/1.5万亿吨,仅60美元/吨激励或收益情景下,年封存潜力即达数十亿吨,同时给出了不同企业开展CCUS减排的“5W2H”答案集合。

这一方法不仅涵盖了碳源筛选、碳封存场地评估与筛选、技术经济分析、源汇匹配、集群规划等关键环节,还首次对中国海陆咸水层、油田、煤电、钢铁、水泥等关键行业及国能、华能、国电投、中海油等企业的CCUS潜力与未来布局进行了深入研究。该项成果为我国的CCUS技术发展提供了科学的评估框架与决策依据。

在通辽 200 吨级咸水层封存先导试验中,魏宁团队的发现掀开了CO₂地质封存的微观奥秘。当含氮氧杂质的CO₂注入咸水层后,岩层中呈现出“多相流体多组分分层分带迁移”的独特现象——气体因密度差异自发形成垂向分离界面,这种分异规律不仅揭示了杂质气体的运移特性,更为CO₂监测反演提供了关键基础数据,为工业废气中高浓度CO₂的直接封存开辟了新思路。在此基础上,研究团队与美国太平洋西北国家实验室(PNNL)合作改进微观模型试验平台,通过超低流速条件下的动态观测,首次捕捉到CO₂驱替咸水过程中的“形态过渡”“干化效应”与“界面波动”等新现象;与美国国家能源技术实验室(NETL)的联合研究则发现,亚岩心尺度的层理结构与孔隙网络特征是控制多相流迁移路径的核心因素。这些微观尺度的基础科学突破,如同精密齿轮般推动着技术革新:从揭示杂质气体的封存规律,到优化监测技术体系,再到指导工业废气的直接封存工艺,最终成为推动CCUS技术跨越式发展的关键支点。

攻坚:万仞深井觅真章

理论突破的终点是成果落地。魏宁的科研成果,不仅体现在理论创新上,更在于实际工程中的广泛应用与显著成效。迄今为止,他负责主持了多项科研项目,包括国家重点研发计划课题、科技部国际合作专项、中国科学院碳中和重大咨询项目等。这些项目不仅推动了我国CCUS技术的快速发展,也为解决企业面临的科学与技术难题提供了有力支持。

在支撑关键科技突破项目中,魏宁博士作为核心技术负责人之一,发挥了举足轻重的作用。在鄂尔多斯高原的荒漠上,国家能源集团10万吨/年煤制油CCUS项目轰鸣运转,这是中国首个全流程碳捕集与封存示范工程,而魏宁正是其背后的“技术心脏”。项目面临的首个难关是场地筛选、超低渗地层注入性与碳煤空间冲突等问题。初选的场地与地下煤矿开采进度冲突、目标层渗透率远低于美国同类型项目(< 1mD),工程面临严重挑战。魏宁与支撑团队创新提出“时间换空间”与“地层筛选与多层统注”的工艺,使CO₂单井注入量大于设计数值;同时30万吨项目完成后与后续煤矿开采完成接续。

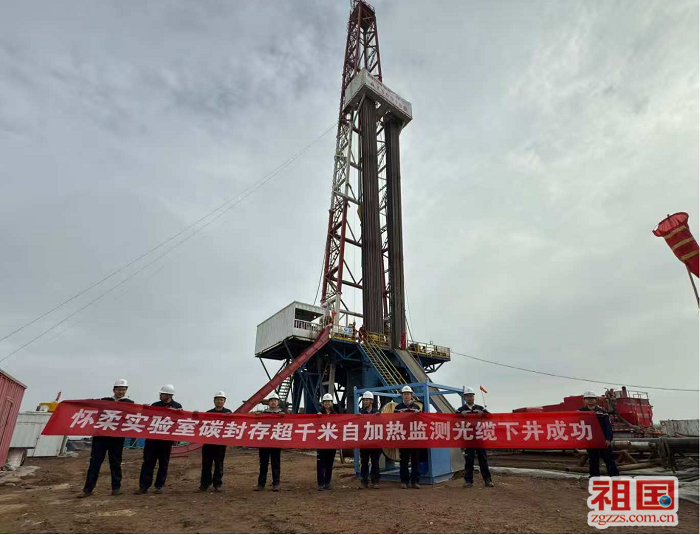

深井监测类似针灸,可探知地层对CO₂注入的反馈信息。国家能源集团鄂尔多斯CCS项目现场,一套多相保真取样装置沉入地下(斜深2480米)。该设备突破传统取样技术无法实现超低渗地层内气-水等多相同步保真取样与高精度多参数监测难题。监测结果未检测到CO₂泄漏迹象,验证了封存的安全性。

而更大的挑战则在海上,中海油计划在南海建造千万吨级封存集群,但海洋环境与地质结构与陆地存在较大差异,魏宁领衔开发的“中国海油CCUS评估系统模型”,创新引入多源数多精度数据融合算法、场地筛选与容量评估算法、考虑多种技术组合的源汇匹配算法。该成果支撑了中国海上CCUS集群设计,相关准则与方法被集成进入海域CO2地质封存容量、场地筛选等国家与企业标准。该模型也在被应用于国家能源集团“大气象-大地质综合评估模型”中,为企业开展CCUS系统评估助力。

正是多年来,从实验室到产业化的链条上,魏宁的70余项专利技术支撑现有CCS项目的正常运行,实实在在推动了CCUS技术积累与产业化进程。

寄望:共绘双碳新蓝图

在碳中和与CO₂捕集与地质封存的征途上,魏宁以岩土探微的执着精神,实现碳中和的创新智慧,成为我国的绿色转型与可持续发展宏伟蓝图中的绿叶。他的科研成果不仅在技术上取得了重大突破,解决了实际工程问题,更在行业内产生了深远影响,推动了行业的进步与发展。

科研疆域的拓荒者,从来不止步于当下。现在,魏宁的愿景早已越出国界:他提出了构建“一带一路跨国碳封存走廊”,均面临化石能源与工业的低碳可持续发展问题,地质容量与碳排放源的异质性,均需要针对性的解决思路与方案。“企业、场地、成本、安全、政策、减排…… 这些问题的答案需要全人类共同书写”。

正因为优秀成果和突出贡献,他与合作单位获省部级科技一等奖6次、二等奖2项,作为骨干支撑荣获2017年国家科技进步奖一等奖,这些荣誉不仅是对他科研成果的肯定,更是对他科研精神的赞美。作为主笔或技术骨干,主编与参与科技部、生态环境部、国际能源署等路线图与评估报告十余项,作为核心骨干制定了《中国CCUS技术路线图》,为国家制定行业标准与政策提供了决策支撑。

回首过去,展望未来,魏宁将继续深耕于岩土材料多相渗流机理与CO₂地质封存领域的研究。他计划进一步拓展“孔隙-岩心-场地-区域-国家”多尺度CCUS系统评估方法的应用范围,提升评估的精准度与效率;同时,加强CCUS关键技术的研发与创新,推动技术的产业化与商业化进程。此外,他还将积极参与国际合作与交流,共同应对全球气候变化挑战,为构建人类命运共同体贡献智慧与力量。相信在魏宁及众多科研工作者的共同努力下,我国“双碳”发展战略必将加速实现,为全球气候治理贡献中国力量。

碳封存技术从研发与示范到商业化,还有很长一段路要走,但是“山穷水尽与风起云涌,唯有初心不改”。当碳中和的倒计时嘀嗒作响,人类与自然的平衡与契约将重新书写。

而魏宁的脚步,依然朝着深地空间迈进——因为那里封存的不仅是温室气体,更是文明可持续发展的密码。(文/陈伟)

(责任编辑:宋志娇)