习近平总书记在文艺座谈会上讲道:“创新是文艺的生命”,要“努力创作生产更多传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品”。刘柏山深悟此理,并大胆地赋之以自己的艺术实践。他通过强化画面色彩构成和对笔线质感的冶炼,最大限度地与传统形式拉开了距离,同时处处彰显着中国文化精神和中国人的审美追求,体现了艺术观与方法论的完美统一。

目睹他的作品,你无法躲避那种墨色浑融中溢出画外的生动气韵所带给观者的视感冲击。其次是传统文化尤其是道家文化对刘柏山审美意识的渗透。中国画家只有根植传统,深入生活,用真善美的心灵之光去照见宇宙万象,诠释生命和解读生活并以此传承和弘扬优秀文化,才能创造出真艺术。无论你的作品是一种什么样的形态,都必须要包含民族的文化精神、文化特质和文化品格。 林语堂说:中国山水画是中国文化之花。“无极是道”“天人合一”的老庄文化在刘柏山那里被诗意地引入其山水画艺术,赋山水以人格意志和生命精神,为其山水画艺术创作找到了传统与现代对接、联系的文化纽带,尤其从庄子的自由逍遥、物我一体,坐忘心斋的哲学智慧里汲取了全新的创作灵感,而时代意识和文化自信更赋予了刘柏山法变创新的动力。

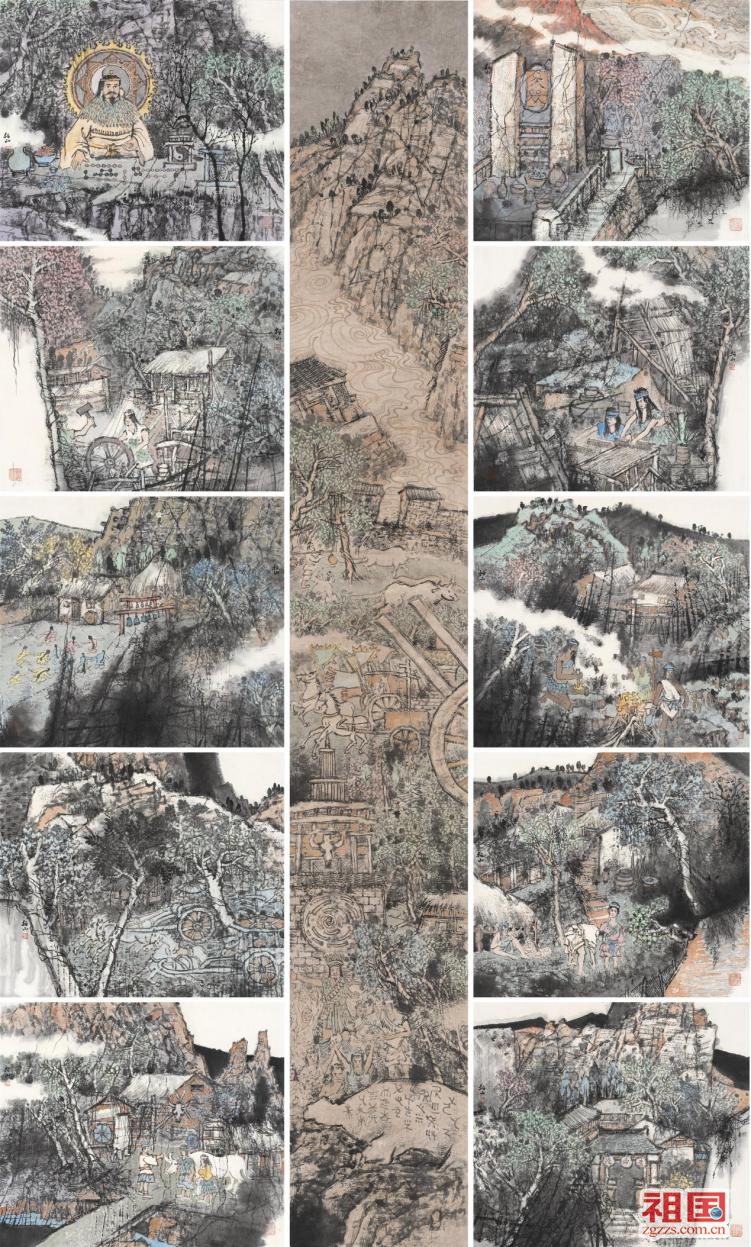

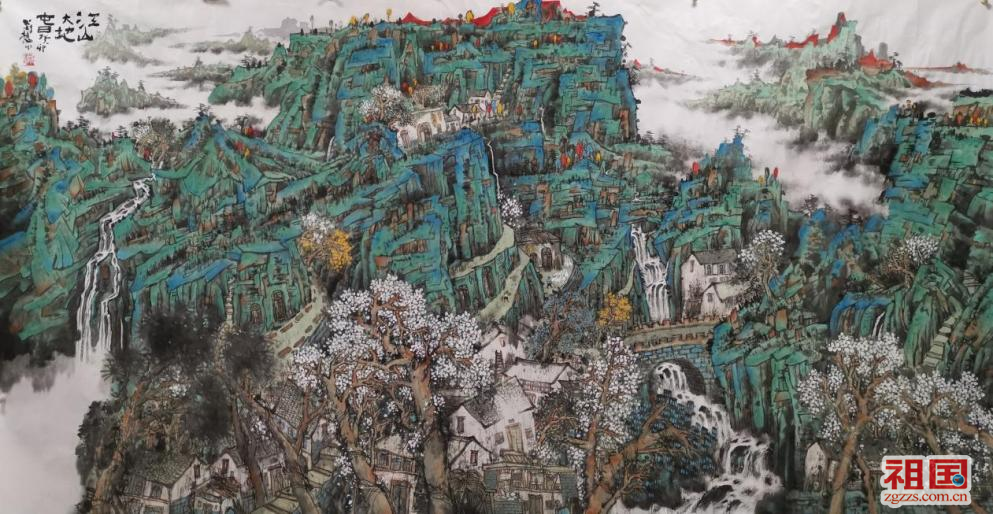

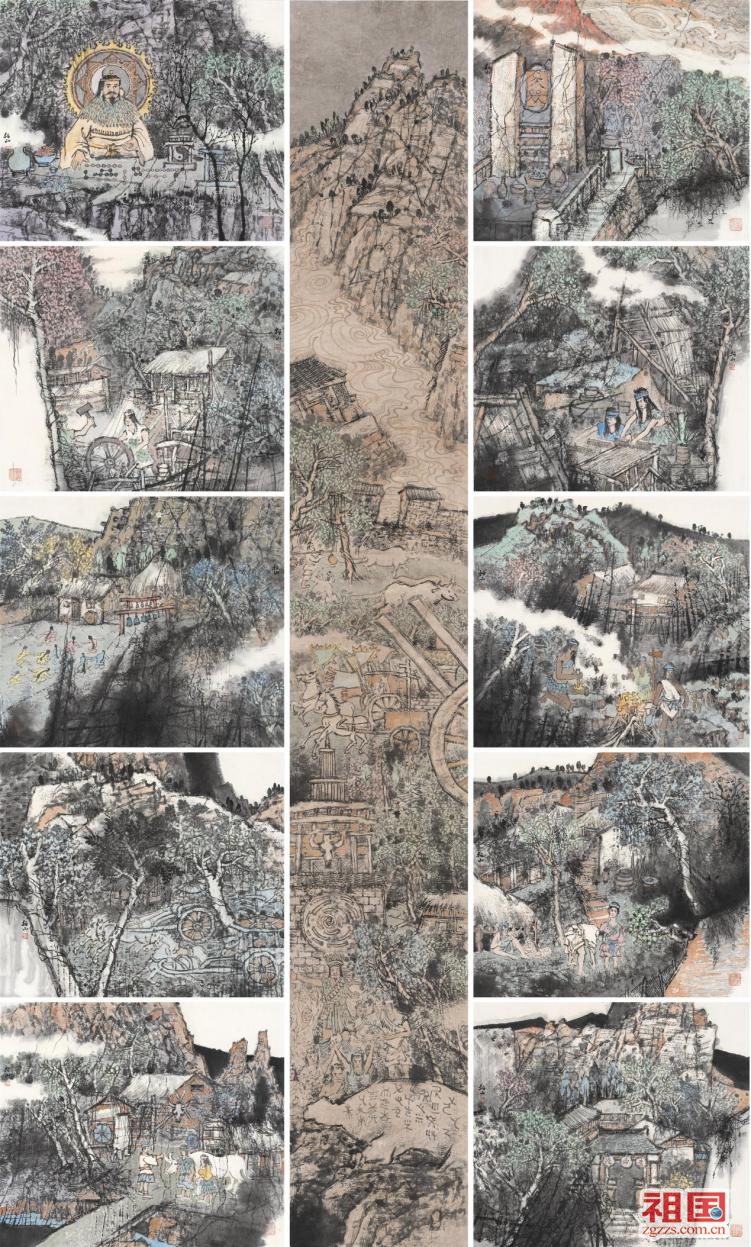

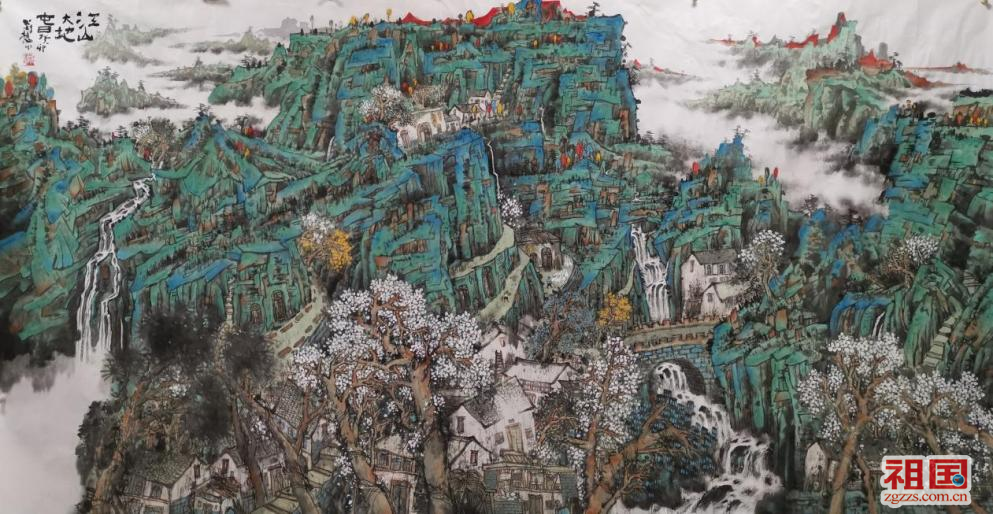

近年来,刘柏山的山水由写实到写意、从水墨到青绿的法变,绝不仅仅在于形式语言,说到底还是一种由蛹而蝶的文化嬗变:他精心构建了自己的水墨体系和笔线阵势,给形式语言罩上了灿烂的文化之妆,初步实现了以中国传统文化为内核,以时代精神为灵魂的现代性转型。这种嬗变,既内含着创作主体以自身亲和外物、师法自然的观念意志,也体现了刘柏山企图通过求新、求变去实现与道同化的美学追求。毫无疑问,这既是一种由器而道的审美升华,更是发自灵魂深处的审美意识的嬗变,他深谙老庄哲学并以高难度的语言转向去从中探寻新时期中国山水画艺术应有的精神高度、文化内涵和价值取向。 数十年来,刘柏山对传统的中国山水画进行潜心研究、探索中国传统笔墨的精髓,使自己的艺术创作更臻成熟,在深厚的传统功底基础上形成了个性鲜明的艺术特点。他通过不断地对景写生,追求大自然本身的纯朴魅力,在同大自然的对话交流中总结出了自己独特的绘画语言。其山水画作品无论是描写巍巍的太行、炎黄二帝,还是少林霁雾、名刹古寺、江山大地春,均赋予其山水生命的神韵。作品中的山村小景、岭南古榕等精美景致,具有诗化般的梦境和浓浓的生活情趣。正如他本人一再强调的,中国画的灵魂在其意境,在其笔墨。有意境才有神韵,有动感才有生命。在他的作品中构图开阔、气势恢宏,着墨大胆,层次分明,表现出了极高的艺术修养。

中国画,尤其是山水画,历来讲究气韵、情感、意境,以及笔墨等。南梁的大画家荆浩在其《笔法记》里也重点提到:画有六要,一曰气,二曰韵,三曰思,四曰景,五曰笔,六曰墨。而通观刘柏山的新作《太行云顶》,可以明显地感受出其画面中的生动气韵、充沛情感、深邃意境,以及精巧的笔墨和丰富的色彩等。换句话说,他的山水作品已经触摸和深入到了传统绘画的文脉与肌理,真正践行了传统山水画创作的古法和古理,并且真正接近与感知到了古人及其作品中的那份情感和气息。 他的新作《山林晚烟》以水墨山水见长,且最具代表性。众所周知,水墨山水是中国山水画的一个重要门类,它所表现的是人与自然的审美关系,是人对自然山水审美认识反映在绘画中的一种特殊表现样式。它不仅展示了山川丘壑的自然之美,同时也抒发了画家在亲近自然、感受自然、体验自然,以及领悟自然等一系列过程中与自然融汇契合的那份心性和心境,并将此传递给每一位观赏者,使之也同样享受到有关真与美的陶冶和感动。我想,这也是刘柏山进行水墨山水研究和创作的主要意旨。

刘柏山的作品多为写生后所得。也就是说,他十分注重写生,重视深入生活,主张师法自然,从自然中,从真山真水里积累素材、汲取营养,从而使得自己的作品更加富有新鲜的生活气息,以及淳朴的自然之美。而且他特别注重情景的挖掘,以及角度的摄取,往往在别人最容易忽略的地方发现美的存在,并将其记录下来,反映在画面中。由此可以看出,他的确是个有心人。当然他的有心,还反映在对传统绘画的学习借鉴上。他全面细致地研究过历代水墨山水画的代表作品,重点深入地解读过水墨山水画发展的历史脉络。无论从绘画的材料上,还是从技法技巧上,他也都进行过仔细的考究和研习。“以古人之规矩,开自家之生面。”他是深谙此理的。因此在他的作品里,既能够看到传统的深厚积淀,又能够流露出时代的气韵气息,以及自我的风貌特点。这也是其作品内涵丰富的原因和体现。而他的风貌特点里,最为明显和突出的一点便是“满构图”,并且在满构图的章法布局里以一种平静均衡的画面感来营造一个深远静美的多维空间和精神世界。这也许就是当今都市人所希望拥有的“慢生活”之理想居所,以试图在忙碌纷杂的现实生活中拥有一个完全属于自己的悠闲与私密空间。此外,刘柏山进行如此构图,以及如此来探索和开发作品的意境意趣,也与其自身的生活习惯、秉性思维、情感情怀等有着密不可分的联系。

当然,在刘柏山的《山村清夏》等水墨山水作品里,也并非完全是真山真水的原版再现,很多作品也是在实景实物的基础上进行了艺术的再加工与再创造,其目的就是为了使整个画面更加富有诗情画意的效果和意境,也更加能够彻底地抒发自我的性情,以及升华作品的艺术性与可读性、促进观赏者与画面的融入感与亲近感。因为刘柏山始终认为,在山水画,尤其是水墨山水画的创新创作中,诗情画意的表达是异常关键和极为重要的。没有诗意的作品便没有了生机,丢失了鲜活,缺少了情韵,从而与真正的中国传统山水画之精神实质相距甚远。 另外,诗意也是其作品里一个很关键的要素。我注意到这么一个现象,一个内心充满诗意的人,他的生活往往是欢快的。而一个内心充满诗意的画家,他的作品也往往是生动的,带有着特殊的韵律和节奏,很容易感染和打动观者。甚至可以说,作品的诗意性决定着作品的感染力,也影响着作品的气息与格调。没有诗意的情怀和诗意的表达,其作品的气息与格调不会很高。 当然诗意的抒发是润物细无声的,就像一个人气质的流露,看不见,却能感受得到。反映在绘画创作上,则直观体现在绘画者对笔墨,尤其是对色彩的把控过程中所呈现出的那种感觉和状态。刘柏山作画时的状态,从作品中可以感受到应该是放松的,也是有诗意的,不带有任何精神负担的。因此他的笔墨就很松动,就不拘谨,放得开,也能收得住,不是为了笔墨而笔墨;他的色彩也很自然,“随类赋彩”,而不是生拼硬凑,不是为了色彩而色彩。正因为如此,他的新作一方面很好地保留了水墨山水装饰性的视觉效果,一方面还兼顾了水墨和色彩写意性的特点。将色彩的表现融入到水墨的表达之中,色彩随水墨在宣纸上交融渗化,这样色彩也产生了与笔墨相同的写意性,实现了与水墨的融合转换,超越了其本身的物理属性,达到了人文情感的宣泄,用心理的真实实现了山水精神的升华,以及画面的统一。 刘柏山以其独特的艺术风格和创新的创作手法在艺术界引起了广泛的关注和赞誉。在他的山水画作中,他追求自然与人文的和谐统一,注重形式和内涵的结合。他经常选取山水为画面的主题,通过巧妙的用笔和色彩的运用,将山川河流、林木草地等自然景观描绘得栩栩如生;他的山水画作中体现出了对大自然的敬畏和对生态环境的关注。他用灵动的笔触,描绘出山间流水的奔腾翻滚、群山脉络的千姿百态,以及大地的壮丽和宁静。通过画面的表现力,他呈现了山水的壮美与悠远,使观者仿佛能够亲临自然之中,感受到大自然的独特魅力。他的山水画作还融入了一定的人文情怀,他通过画面中的人文与自然景观等元素,展现了人与自然的和谐共生。他注重黑白灰的变化,点线面的组合以及平面构成的运用,使画面更加新颖时尚,栩栩如生,便画面充满张力和阳刚苍茫之气的同时也有更有情致和人文情怀的体现,使得刘柏山的水墨山水画新作与受众更能产生心理上精神层面上的共振和共鸣。

他的山水画作与传统的山水画有所不同,他以其独特的艺术观念和创新的表现方式,为观者呈现出了一幅幅富有生命力和内涵的作品。他的作品既展现了自然的壮美和独特魅力,又融入了人文情怀,使得观者在欣赏时能够得到艺术享受的同时,思考人与自然的关系和生态环境的重要性。 艺术总是在创新中发展的,吾始终认为,艺术不能老是空喊雅俗共赏,更不能死抱传统不放,必须在传统的基础上创新发展,真正的艺术创新往往确实只能属于少数人。当然,创新也不能脱离社会生活而一味地孤芳自赏,更不能抛弃艺术自律而不着边际,要始终树立为人民服务的宗旨,牢记习近平总书记文艺要热爱人民的谆谆教诲。当然,艺术创新是要付出代价的,它往往只成功于极少数人的独执己见和一意孤行。刘柏山从写实到写意从水墨到青绿的法变,是他艺术道路上艰难探索所取得的创新成果:那博雅大气、如诗如歌的画面,在给我们新的审美享受的同时,也让我们看到了作为新时代的中国画家、艺术家所具有的探索精神和使命担当。 【刘柏山简介】 刘柏山,1964年生于河南省宜阳县。国家一级美术师,现为中国民主同盟盟员、河南省美术家协会会员。现任民盟中央美术院河南分院理事、中国国画家协会培训中心教授等职,兼任《中国艺术与收藏》杂志美术编辑。其艺术履历横跨北京大学艺术学院中国画高研班、北京荣宝斋画院导师工作室等学术平台,兼具高校教学与国际文化交流经验。 早年毕业于开封美专与河南大学美术系中国画专业,深耕山水画创作四十余载,作品持续入选中国美协、民盟中央及省级重要展览。其艺术成就包括:2001年《清在骨》入选“亚亨杯”全国实力派作品展,2014年《炎黄二帝》亮相“泰山之尊”全国美展,2019年《巍巍太行》献礼中华人民共和国成立70周年全国美展。近年创作尤为活跃,2022年《江村新象》入选“江山如此多娇”全国山水画展,2023年《轩辕黄帝故事》获“轩辕情 中国梦"全国美展认可。2024年迎来创作丰收,《太行云顶》获第十届中国山水画展铜奖,《神游物外》相继入围“同源”第三届中国画展及庆祝中华人民共和国成立75周年“香凝如故”全国美展,展现出了持续的艺术生命力。(张本平 庞留东 桑佳硕)

责任编辑:赵娜