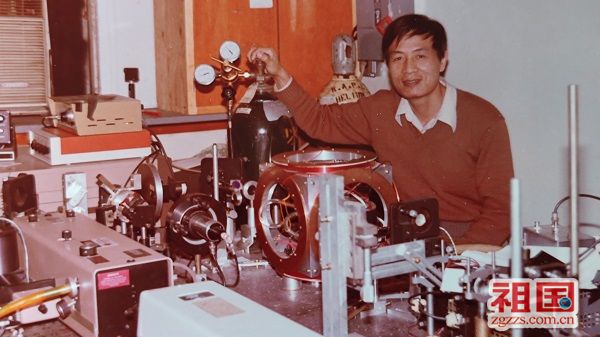

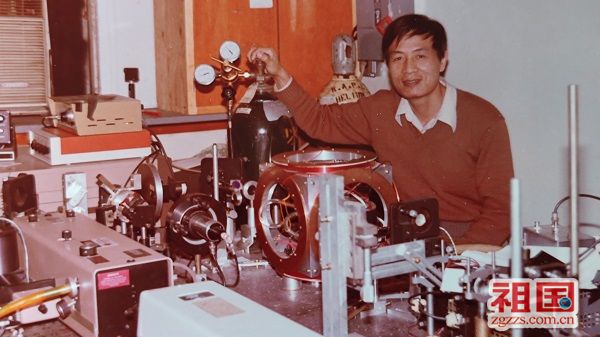

谨以此文纪念在2024年12月初去世的北京大学物理学院现代光学所的邹英华教授。

时光荏苒,回想自己1992-1995年在北大求学、特别是在邹老师指导下在当时的国家介观物理重点实验室完成了一系列的实验工作,从前的点点滴滴仿佛就在昨天。特别幸运的是,在北大物理系光学教研室受到的科学训练特别是物理思维的养成,对我后续在美国的求学、工作,乃至后来回国创业碰到新问题时的思想方法都有着特别大的帮助。 我当时是从天津大学保送到北大物理系上研究生的。虽然天大的激光专业在国内学科排名一直很高,但是因为工科院校的关系,课程中对基础物理、原理的讲授相对物理系要薄弱一些,更多强调一些工程上面的应用,使得即使学完了一门课程,有些基本性的概念依旧有着“知其然不知其所以然”的感觉。北大物理系光学专业用的教材则是用邹英华和孙騊亨老师共同撰写的“激光物理学”,他们一位(邹老师)在哈佛大学师从非线性光学鼻祖Nicolaas Bloembergen(1981年因为创建了“非线性光学”这个全新的学科领域而获得物理学诺奖),一位则是前往伯克利跟随激光发明人之一Charles Townes(1964年作为激光的发明人之一获得物理学诺奖)做研究,在两位老师的带领下,北大物理系很快在激光光谱学和非线性光学领域成为国内的领先学科。 邹老师在教学中很擅长用很浅显的物理原理剖析复杂的物理难题,并且扎实的理论功底使得他能够把不同物理分支学科的知识融会贯通。我记得特别清楚的是有一次,课程里面有项结论我不知道是怎么得来的,就在课后请教邹老师。邹老师用很基本的“动能守恒、动量守恒”原理给我讲清楚了一个刚开始觉得很难理解的概念。这让当时的我很震惊:原来还能从这么简单的物理原理去把一个复杂的现象的来龙去脉解释得这么清晰。也是第一次让我学会怎么用物理思维去看问题,怎么能够通过把复杂问题分解成为简单的、更靠近基本物理原理的方式,从而找到解决方案。这个基本的思想方法因为近年美国科学达人马斯克的走红,也逐渐更广泛地被普罗大众认识到,就是“第一性原理”。 北大物理系的介观物理国家重点实验室在全国的重点实验室里面应该算是成立时间很早的,实验室选取的研究方向迄今也一直站在国际同领域的前列。和同时期的同学一样,我是在研究生二年级的时候开始到介观物理实验室进行研究工作的。当时实验室刚通过国家教委验收不久,邹老师告诉我,我们实验室的设备条件即使放在国际上也是很不错的,要胜过2/3的美国高校实验室。因为每个美国教授需要自己独立去申请经费,使得设备的投入都相对分散;但是我们这个实验室是国家重点投入的,这也让我特别珍惜难得的科研和学习机遇。 与我后来在美国博士阶段的学习不同的是:邹老师对实验的重视程度,基本所有的实验他都是亲力亲为、身体力行、全程参加的,经常和我们学生一起从下午1点半开始,到晚上8-9点才结束。他和我们学生一样,都是买了一些食堂的饭或者外面小卖部的包子对付一下,同样敬业的还有他的同学夏宗矩老师。我在美国遇见的或者听说的研究生导师,很少有自己亲身参加具体的实验室工作的,特别是考虑到他们当时的年龄都接近60岁了。美国的导师基本都是让博士后带领低年级研究生做实验。后来回想起来,邹老师这代科学家与生俱来的敬业精神真的是非常难得的。 90年代初国内的科研可以说是百废待兴,老师们出国进修不是为了自身的名利(他们中的不少人其实已经具备博士水平,却没有为了拿博士学位而延长进修时间)。而是在出国前就加班加点,通过各种渠道掌握学科的发展动态,在美国进修期间,更多的可能是想着怎么能够尽快把学到的知识和本领带回国来,更快提升国内的科研水平。介观物理重点实验室成立后,他们更是胼手胝足、事无巨细地全身心投入实验室的建设中去,在最短的时间把实验室建设好,以便投入下一步具体的科研工作。他们的初心就是能够把因为“历史原因”失去的时间抢回来。 一个从无到有的世界级实验室的建立,其中的辛苦邹老师从来没有向我们学生倾诉过,倒是提醒我不要忘了把之前参与实验室建设的师兄的名字放进要发表的文章里面。学会感恩,记得来时的路——他自己何尝不是这样兢兢业业走过一辈子。另外一个他一路陪我们做实验的原因可能是他自己也珍惜重点实验室难得的科研条件,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,希望能够第一时间观察到最新的物理现象。在他去美国哈佛大学跟随Nicolaas Bloembergen 做实验的时候,可能心里就一直盼望着有一天能够在国内重现美国的实验条件,能够向天再借50年,让中国的科研成果有天能够跻身科学发现的最前沿。 我们当时采用一台先进的进口飞秒染料激光器以及“泵浦-探测”手段研究不同物质的非线性光学现象,特别是富勒烯一族的非线性光学系数,主要的合作方来自北大化学系和中科院化学所。他们负责合成这些材料,我们则是测试这些材料的非线性光学性能。合作方在很短时间就合成了不少碳-60,以及碳-70、碳-84等一系列富勒烯衍生物,当时我们研究这一系列材料的初衷是这些材料的非线性响应速度很快,是未来全光(用光来控制光)网络通信要用到的光开关器件的潜在材料。我参与了这项工作,特别是因为北大的化学系在国内第一个合成了碳-84,所以我们紧锣密鼓做了一些实验,并把碳-84 和更早合成的碳-70、碳-60的非线性光学系数进行了比较。由于碳-84的非线性光学系数和碳-70的系数和之前我们预测的存在差异,我花了些时间查找文献,对这些差异做了猜测和解释,后来这篇文章发表在Physical Review B 上。虽然这个期刊可能是当时重点实验室的工作发表的最好期刊之一,而且我也因此被普林斯顿大学录取进一步深造。但是回首看去,邹老师和我们学生并肩做实验、随时分享自己的学术思想和认知时的耳濡目染、这种几乎手把手带领我做实验的经历是我一辈子最宝贵的人生体验和财富。 邹老师对我的指导和帮助没有随着我离开北大而停止,我在普林斯顿大学获得硕士学位之后,先在工业界工作了几年,然后又回到学校(2005-2008年),这次是加州大学的洛杉矶分校/UCLA。有趣的是,我博士论文的课题是用飞秒激光器研究一类包裹式胶体量子点(encapsulated colloidal quantum dots),和10年前在北大做过的工作惊人的相似,只是研究的材料从有机富勒烯变成了一种可能大幅提高太阳能电池能源利用效率的新材料。有意思的是,最早开发出包裹式胶体量子点的科学家在2023年获得了诺贝尔化学奖;作为飞秒激光器的延伸,阿秒激光器的研究者在同一年获得了诺贝尔物理学奖。只是我2005年在UCLA 的实验工作碰到了瓶颈,虽然用到的钛蓝宝石飞秒激光器的使用和维护比10多年前北大的有机染料飞秒激光器方便了许多,但是我的导师购买的那台钛蓝宝石飞秒激光器多年却始终未能真正的被利用起来。前面试图利用该设备研究光通讯用的有机高速调制器的博士生们纷纷在这台看似无辜的激光器面前铩羽而归,无法完成本来希望做的一系列研究工作。 当时我的工作包括搭建新的“泵浦-探测”系统,其实还算顺利,然后接着就要保证两束不同波长的飞秒激光脉冲在空间和时间完美重合,这点用买来的BBO非线性光学晶体也就很顺利地实现了(激光和频信号/SFG)。按理来说,只要在两束光脉冲重合的BBO晶体的位置替换上包裹式胶体量子点,实验结果也就唾手可得。但是好事多磨,这最后一步在反反复复多次测试了合作单位送来的PbS/PbSe材料之后,一直看不到该有的信号。在合作单位几次送样之后,我的实验陷入了一个僵局:一方面BBO晶体的激光和频信号证明泵浦光和探测光在时间和空间上都已完美重合。如果样品没有问题,就该在BBO的位置观察到包裹式胶体量子点中的光弛豫信号,而我始终只能看到等值的噪声信号。而合作单位那边,在送样品之前,用他们的手段已经证实了样品是好的。问题到底出在哪里呢?我在自己尝试了多种方案还不得其解之后,把自己的困惑分享给邹老师。邹老师建议我再找个除了BBO晶体以外的、已知信号强度高的样品进行测试,比方砷化镓/GaAs样品。如果新的样品也能同样观察到信号,那就是PbS/PbSe 量子点出了问题。他的这个建议可以说是“一语点醒梦中人”,马上帮助我把注意力转移到了我们实验室的激光器上面。虽然砷化镓的样品也提供了有效信号,但是比起北大实验室平时观察到的砷化镓样品的信号的信噪比差了几个数量级。至此,之前困扰我们美国实验室多年的问题也就迎刃而解了,我顺利找到了前面4-5位博士生在这台超快激光设备上面无法观察到任何有价值的现象的最本质原因:设备虽然在某些样品(比方BBO晶体、砷化镓样品)可以清楚观察到信号,它的一束光脉冲提供了太大的噪声信号,使得根本无法在一些信号较弱的样品中观察到该有的现象(比方目前的PbS/PbSe量子点上面)。在找到问题的根源之后,后续问题的解决则是相对简单的。 这个困局的解决过程其实对我影响和触动很大,因为这个实验是我在离开北大10年之后,并且经历过美国顶尖研究型高校学习,更是在多家企业工作过、有着帮这些企业解决不少工程技术难题的经验之后,让我对邹老师的科研智慧也更加佩服。这次经历也让我对实验物理学后面的逻辑有了更深的理解和感悟,特别是如何在实验过程中把各个可能影响实验结果的原因考虑完备。 多年之后,我回国创业,在北京出差的时候,我会去蓝旗营的清北教师楼去看望几位老师,有的时候会和邹老师去到周边的餐厅小撮一顿,看到从前的学生来探望可能是他最开心的时刻之一。前些年赶上疫情,我这边创业的美国公司想要给邹老师安排一些股权,表达一些心意,但是他觉得“无功不受禄”,婉拒了我们的安排。现在想来其实他的一辈子可能就是这么一个人:一路走来,吃着最多的苦,享着最少的福。他们是中国科研事业中真正承前启后的一代人,也是有着传统“师道情怀”的导师。北大物理系教授高等量子力学的曾瑾言先生曾经说过,“做学问首先是做人,人品比学问更重要”。 这句话其实也是邹老师一生走过的科研道路的真实写照,邹老师始终是很低调、很实在的一个科研工作者,满腹才华但是从不张扬,满腔热血但又甘当年轻人的人梯。由于历史的原因,虽然他们都是同龄人中的翘楚,本可以有自己更宏伟的科研梦想,但是却在人生中最有创造力的年纪,错过了最好的时光和机遇。但是正是由于有着像邹老师这样一批脚踏实地,任劳任怨的科研工作者长年累月的无私奉献,撑起了中国科研的一片天,并且将他们手中未能实现的梦想传递给了自己的下一代;也正是因为有了他们铺好的路,才有今天国内科研的井喷式发展。 我在美国2000年初互联网和光通信泡沫破灭之后,就离开了激光物理学、光通信领域,而转向了对开发商业化产品更为实用的传统光学领域,但是正是因为我在北大和后续其他研究生院接受的科学训练,使得我带领的光学团队能够在传统光学领域成为最早引入优化算法的团队之一,在相关领域取得了一定成果。特别是近期我们的团队在全球首创了可抛式的细胞显微内窥镜技术,这个技术有可能在今后几年给全世界的病人带去过往技术无法实现的极早癌筛查技术,也可能是改革开放之后华人学者对人类科技文明的最重要贡献之一。 我想作为他的学生,对邹老师最好的纪念可能还是做好自己的工作,尽力去实现他们这一代科学工作者没有实现的梦想,并把他们这代人身上细致入微的治学精神、高贵的品格一代代传承和发扬下去。 作者简介: 孙锋青博士,美籍华人科学家,1995年硕士毕业于北京大学物理系,长期从事光学工程及激光工作。他同时是美国洞见医疗科技的创始合伙人之一以及美国朗玛峰科技的所有人之一。

责任编辑:赵娜